Por Roberto Carlos Pérez*

«No hubo modernismo sino modernismos». Con estas palabras José Emilio Pacheco (1939 – 2014) inicia su prólogo a la Antología del modernismo (1970), un compendio de los poetas mexicanos exponentes del movimiento. En su vertiente continental -hay modernistas en toda Hispanoamérica-, el Modernismo fue el primer Boom, el Big Bang de la literatura hispanoamericana.

Constituidas desde principios del siglo XIX las antiguas colonias españolas como naciones independientes, el escritor de esta orilla del Atlántico se vio emancipado de sus tareas politiconacionalistas. Así, el Modernismo surgió con el desplazamiento del escritor a un terreno «particular» o individualizado desde el que dirimió, como aún lo hace, asuntos éticos, pero ya no desde la liberación política ni desde la palestra de un congreso hispanoamericano.

La mayoría de los modernistas fueron incansables viajeros, y en su afán de conocer el mundo gracias al adviento del barco de vapor, llegaron a las grandes urbes europeas. Como los parnasianistas y simbolistas, los modernistas vieron con recelo y temor la monstruosidad en que se habían convertido las ciudades industrializadas, imbuidas en el delirio del progreso. Para alarma y espanto de los nuevos poetas, la naciente burguesía, dueña del poder económico, mudaba sus gustos con extrema rapidez y siempre bajo la idea de confort.

Sobre la rígida carátula del mundo decimonónico yacía la Revolución Industrial, el gusto estandarizado y el Positivismo, que abogaba por el conocimiento científico como única verdad y por la felicidad y el desarrollo. No obstante, para el artista finisecular nada esto resolvía el horror, la mentira, la corrupción y la lucha del hombre contra el hombre. El siglo XIX fue el siglo en el que surgieron los conceptos de alienación, neurosis, angustia e histeria.

Desesperados, los modernistas posaron la mirada en la antigüedad, la Edad Media y el Barroco. Tanto sus poemas como su cuentos, crónicas y novelas fueron, en su anhelo de dar cuenta de un presente que los atribulaba, una auténtica renovación del humanismo renacentista.

En la poesía modernista asistimos a la restitución de metros y formas de versificación en desuso desde el ocaso de la Edad Media española. Así, desde el fondo de los años, mediados por los hallazgos barrocos, nace con un nuevo cariz lo que es debido llamar la primera literatura panhispánica.

Los oídos de los hispanohablantes finiseculares debieron estremecerse al escuchar, por primera vez en muchos siglos, heptasílabos, eneasílabos, dodecasílabos, tridecasílabos, alejandrinos, hexámetros, etcétera, ya completamente domesticados y naturalizados en nuestro idioma gracias a una nueva sensibilidad poética.

Es justo decirlo: el milagro del modernismo no surgió en Francia sino en España. Los modernistas rescataron para nuestros oídos los experimentos métricos y estilísticos encontrados en el anónimo Cantar de Mio Cid, en la obra de Alfonso X el Sabio (1221 – 1284), de Ramón Llull (hacia 1313 – 1315 o 1316), del Arcipreste de Hita (hacia 1283 – 1351), don Juan Manuel (1282 – 1348), Fernando de Rojas (hacia 1470 – 1541), etcétera, y en las obras de los astros que iluminaron el Barroco español, cuyo mejor nombre lo dio el historiador Luis José Velázquez de Velasco (1722 – 1772): Siglo de Oro.

En torno a la figura de Rubén Darío (1867 – 1916) encontramos a otros destacados modernistas, entre ellos a Ricardo Jaimes Freyre (1866 – 1933), Amado Nervo (1867 – 1919), Enrique Gómez Carrillo (1873 – 1927), Rufino Blanco Fombona (1874 – 1944), Leopoldo Lugones (1874 – 1938) y José Santos Chocanos (1875 – 1934). Sin embargo, antes los habían precedido los iniciadores del movimiento: José Martí (1853 – 1895), Manuel Gutiérrez Nájera (1859 – 1895), Julián del Casal (1863 – 1893) y José Asunción Silva (1865 – 1896). Así, caemos en cuenta que lo plural es lo que mejor define al Modernismo.

Pero la historia de la poesía está llena de omisiones, olvidos e injusticias. A los nombres modernistas no ha sido costumbre añadir el del más descollante modernista hondureño: Juan Ramón Molina (1875 – 1908), en cuyos poemas palpitan, como en Darío y en el resto de sus compañeros, palabras esquivas y rebeldes, una plétora de imágenes, metáforas y sonidos, tactos y, sobre todo, cambios de luces, destellos y semipenumbras. También se oye en la poesía de Juan Ramón Molina el canto de las sirenas. Pero al contrario de Ulises, el mítico guerrero de La odisea, el tímido y enigmático poeta hondureño no desoye ni intenta eludir su canto.

Juan Ramón Molina fue el gran melancólico de Honduras, pero también el más ignorado. Si se le recuerda, casi siempre se lo hace con el pésimo chiste de cajón que lo imagina con los poros saturados de alcohol, componiendo versos en una burda cantina o estanco de Tegucigalpa.

Quienes han perpetuado esta imagen ignoran la trágica vida del escritor y no pueden entender el sufrimiento que hay en estos versos:

La lluvia su monótona charla dice afuera.

La puerta de mi cuarto por fin está cerrada.

Quizás en esta noche no grite mi quimera

y goce del olvido profundo de la almohada.

¡Hace ya tanto tiempo que en reposar me empeño,

como si me turbara la fiebre del delito,

que mis ojos enclavo de los que huyera el sueño

en la siniestra esfinge del lúgubre infinito!

Mas hoy todos los seres me han parecido buenos,

el cielo azul brindome su calma vespertina,

y libre de pecados y libre de venenos

purifiqué mi cuerpo en agua cristalina.

Quiero la paz aquella de la primer mañana

cuando, en el seno de Eva, tranquilo e inocente,

Adán durmió, al arrullo de amor de la fontana,

ajeno a las promesas de la sutil serpiente.

Un nirvana sin término, letárgico y profundo,

en el que olvide todas mis dichas y mis males,

la secreta congoja de haber venido al mundo

a resolver enigmas y problemas fatales.

Ser del todo insensible como la dura piedra,

y no tallado en una doliente carne viva

de nervios y de músculos. O ser como la hiedra

que extiende sus tentáculos de manera instintiva.

No como el pobre bruto del llano y de la cumbre

sujeto a la ley ciega de inexorable sino,

que en sus miradas tiene la enorme pesadumbre

de todo aquel que encuentra muy bajo su destino.

Así gozar quisiera de imperturbable sueño

cuando la noche baja de los cielos lejanos.

Estrellas: derramadme vuestro letal beleño.

Arcángeles: mecedme con vuestras leves manos.

Para que mi mañana florezca como rosa

de mayo, exuberante de vida y de fragancia,

y la tierra contemple, jocunda y luminosa,

con los tranquilos ojos con que la ví en la infancia.

(«Anhelo nocturno»).

La respuesta a esta angustia metafísica está en ese siglo incomprendido, en el que «el negro nubarrón viene rasgando», a decir de Darío, y que todavía nos toca y nos golpea de costado puesto que la Revolución Industrial, que tanto horror produjo en románticos y modernistas, tiene hoy su versión llamada Revolución Electrónica, orgullo y vanidad del siglo XXI.

La melancolía, palabra demonizada en la era de Facebook y Twitter, fue definida por Aristóteles en la Problemata 131. Desde entonces, muchos artistas la han padecido. La de Juan Ramón fue una melancolía extrema, exacerbada por su condición de mendicante, su destino y una sociedad que lo abandonó a sus expensas. Pero como todo hombre de genio o ingenio, ambas palabras tienen la misma raíz latina (Ingenium), Juan Ramón Molina dio rienda suelta a su talento, siendo fiel, como todo melancólico, a su naturaleza: fue creador y creó.

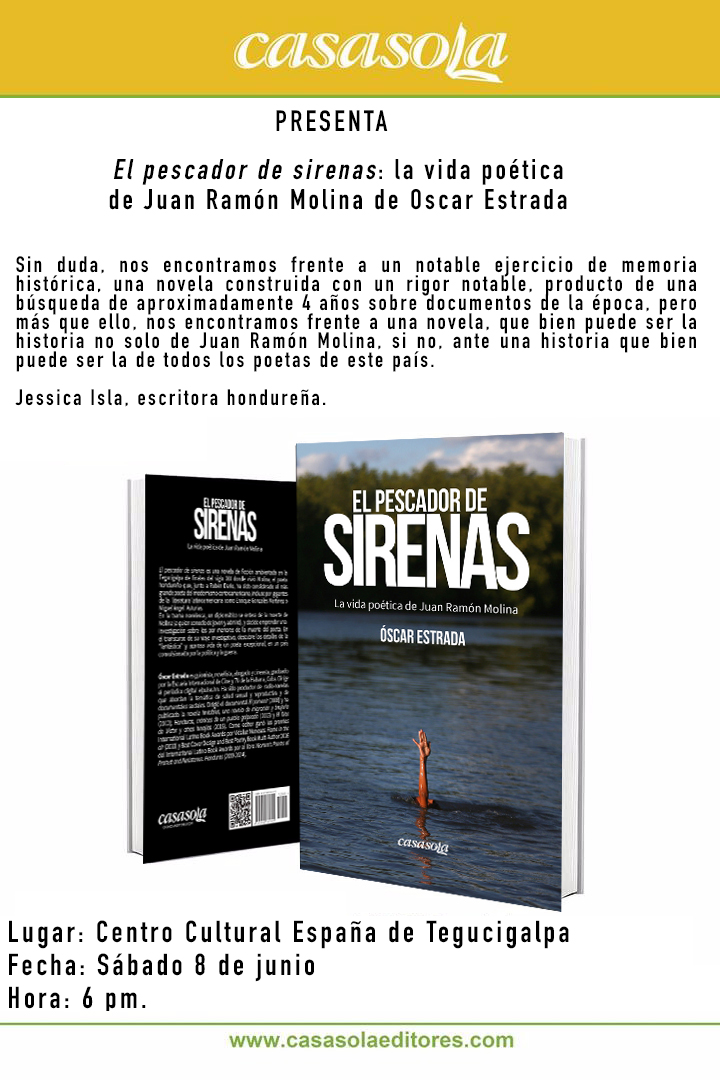

Lo hizo en medio de penurias e infortunios. Así lo relata Oscar Estrada (1974) en su novela El pescador de sirenas (Casasola Editores, 2019), en la que un anónimo diplomático se entera de la muerte del poeta y se da a la tarea de investigar los pormenores de su deceso, su vida y su obra.

En el periplo, el diplomático descubre que Juan Ramón Molina, envuelto en la vorágine de una Honduras sacudida por la corrupción política, la guerra y la codicia, encarna, como todos los modernistas, la tragedia o, en palabras de don Miguel de Unamuno (1864 – 1936), el «sentimiento trágico de la vida». Ni la ciencia ni la religión ni una sociedad que lo desconoció, le dieron respuesta a Juan Ramón sobre la desazón de existir.

Con la aparición de la novela de Oscar Estrada, propio es recordar que en Honduras, a diferencia de otros países, el género biográfico o la novela histórica son poco frecuentes. Como géneros narrativos, ambos tienen una virtud: la de acercar a un gran público las vidas de los pilares intelectuales de una nación, y todo pueblo, vale decirlo, está llamado a conocer a fondo su historia a fin de no cometer los errores del pasado.

Todos los modernistas vivieron y abrazaron plenamente su entorno y, con él, sus desgracias. Sus vidas, sesgadas por desventuras e infortunios, son material inacabable para la ficción.

El pescador de sirenas nos adentra en la Honduras del siglo XIX y principios del XX a través de cartas, entrevistas, grabaciones y conversaciones con personajes históricos como los políticos Fausto Dávila (1858 – 1958) y Marco Carías Andino (1871 – 1924), y los escritores Froylán Turcios (1875 – 1943), Arturo Oquelí (1887 – 1953) y Rafael Heliodoro Valle (1891 – 1959), entre otros, quienes gracias a la narración de Oscar, nos ofrecen un inolvidable recorrido por la vida de Juan Ramón Molina.

La novela de Oscar Estrada no intenta reemplazar la biografía como auténtico recuento histórico, sino que, a través de la ficción, nos permite adentrarnos, sin miedo y sin tropiezos, en un pasado difuso por la nebulosa del tiempo, el olvido y la pereza, del cual todos debemos aprender. El pescador de sirenas es, antes que nada, una invitación a escuchar la voz de un poeta injustamente olvidado, al que estamos en la obligación de aplicar las palabras que Ezra Pound (1885 – 1972) dijo, a manera de responso ante el féretro de T.S. Eliot (1888 – 1965): «Léanlo».

Las sirenas están cantando.

Roberto Carlos Pérez (Granada, Nicaragua). Músico, narrador y ensayista. Estudió Música en Duke Ellington School of the Arts y se licenció en Música Clásica por Howard University, en Washington D. C. Además es máster en Literatura Medieval y en los Siglos de Oro por Maryland University. Producto de sus investigaciones son los numerosos ensayos aparecidos en revistas nacionales e internacionales. Es autor del libro de cuentos Alrededor de la medianoche y otros relatos de vértigo en la historia (2012), de la novela corta Un mundo maravilloso (2017), y del libro de ensayos Rubén Darío: una modernidad confrontada (2018). Ha sido incluido en las antologías Flores de la trinchera. Muestra de la nueva narrativa nicaragüense (2012), Un espejo roto (2014), Nicaragua cuenta (2018) y SOS Nicaragua (2019). Su cuento «Francisco el guerrillero» fue traducido al alemán y apareció en la antología Zwischen Süd und Nord: Neue Erzähler aus Mittelamerika (2014). Es también editor del libro en homenaje al poeta mexicano José Emilio Pacheco: José Emilio Pacheco en Maryland (1985-2007), de la edición crítica de la novela El vampiro (1910), de Froylán Turcios y de Breve suma (1947), antología original de Joaquín Pasos. Sus áreas de investigación incluyen los Siglos de Oro y el teatro áureo español, el Modernismo y los efectos de la guerra civil nicaragüense en la literatura contemporánea. Roberto Carlos Pérez es miembro colaborador de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y Secretario de la Delegación de Washington, D.C. de esta entidad. A su vez, es parte del consejo editorial de Revista Abril y cofundador y editor en jefe de la revista Ágrafos.