…Cuento de Enrique Gómez Carrillo

Cuando la hilaridad producida por las excentricidades macabras de las hermanas Big-Flowers se hubo apagado en el murmullo de las últimas sonrisas, una bailarina surgió del fondo de las decoraciones, blanca como una estatua en la transparencia de tenues y vaporosas gasas.

Era una mujer de veinte años, alta, delgada, casi incorpórea, que bailaba, con ritmo lento y ademanes hieráticos, una danza sagrada de Alejandría o de Bizancio. Su cabellera rubia surgía de entre las flores azules de una guirnalda, cayendo en pálidas ondas de luz sobre el pálido alabastro de los hombres. Sus labios, ensangrentados de carmín, sonreían dulcemente, dejando ver las líneas impecables de los dientes. Tres largos collares de piedras multicolores, de amuletos de ámbar y de falos de bronce envolvían su torso y marcaba la delicada ondulación del pecho.

…El cuerpo frágil palpitaba entre los velos policromos, mientras los brazos, cruzados detrás de la nuca, permanecían inmóviles… Y las figuras cadenciosas de la danza desarrollábanse, en la uniformidad monótona del mismo «paso», con inmovilidades de Olvido, con inclinaciones de Deseo, con sacudimientos de Resurrección, al compás de flautas lejanas.

…Y poco a poco, en la claridad de la sala, la belleza casi lívida de la bailarina se idealizaba, hasta despojarse, en apariencia, de sus velos, de su blancura, de su sonrisa, de sus joyas, de todo lo que había en ella, en fin, de material y de humano, para convertirse en la evocación de un ensueño intangible.

El público aplaudía alucinado haciendo repetir cada «paso» y cada «figura», mientras Luciano, en la penumbra de su palco, se embriagaba con el triunfo de la artista, como si fuese su propio triunfo.

Pero ¿acaso no lo era, en efecto, por lo menos hasta cierto punto? Marta, la bailarina, era su hermana y era su discípula. Vivían el uno para el otro, y los dos para el arte. Él componía los bailes y ella los bailaba. Sus victorias se confundían en sus almas y los aplausos eran para ambos.

Viéndola sonreír, Luciano sonreía. De pronto, sin embargo, tuvo miedo: figuróse que su hermana se desmayaba, y sin poderse contener, gritó: » ¡basta!»

–¡Basta!

Sin vanidad, sin coquetería, casi sin deseo de gustar, Marta bailaba. Bailaba, como cantan los pájaros, ejerciendo una función natural. Había nacido bailarina, y bailaba.

Muy a menudo, en las mañanas de primavera, cuando el sol asaltaba las ventanas, llenando su alcoba de luz y su alma de alegría, una fuerza incontrastable hacíala saltar del lecho para bailar, enteramente desnuda, ante su espejo, bailes caprichosamente improvisados. Y con la imaginación fuera del tiempo y del espacio, bailaba, durante largas horas, sin esfuerzo sensible, hasta que, fatigada y jadeante, caía sobre un diván, respirando difícilmente.

Luciano la sorprendía a veces en aquellos instantes de dolorosa fatiga y con dureza paternal reprendíala como se reprende a un niño loco:

–Si continúas haciendo tonterías –decíale– no vivirás mucho tiempo. Eres una necia incorregible que gasta lo poco que le queda de pulmones saltando sin ton ni son… Ya verás lo que te dice el médico esta noche…

Ella no se rebelaba contra tales durezas. Sabiendo que hacía mal en abusar de sus fuerzas, arrepentíase de haberlo hecho, sin prometerse, empero, no volverlo a hacer.

–Perdóname –murmuraba.

Y sus ojos claros, sin brillo y sin mirada, sus ojos atrayentes de retrato; sus grandes ojos ojerosos, producían una sensación extraña de ceguera y de demencia.

Un día, al salir del teatro entre polichinelas que escondían sus jorobas bajo las pieles de los gabanes, y colombinas aún pintadas de blanco y de rojo, Marta se detuvo a la puerta, como para esperar a alguien. De pie, a su lado, Luciano respondía a los saludos respetuosos de los espectadores que se alejaban después de inclinarse ante la artista.

La noche estaba clara, y en el horizonte la luna brillaba cual un ópalo inmenso, haciendo más blanca aún, con su luz, la blanca silueta de la bailarina.

–¿Nos vamos? –preguntó al fin Luciano–. En el interior no hay nadie ya.

–Sí –respondió ella–, vámonos…

Y luego, tímidamente:

–Pero no a casa… no nos encerremos aún… ¡Está tan hermosa la noche! Además tengo que hablarte de cosas muy serias que van a hacerte reír… Llévame al Retiro a respirar un instante el aire de los árboles nuevos… allá te contaré mi secreto, aunque te burles de mí.

En el carruaje que los conducía por el Prado, Luciano trató de sondear el alma de su hermana para sorprender sus secretos, pero ella no quiso hablar sino de asuntos muy frívolos.

–Las cosas serias te las diré en el Retiro… ¡curioso!

…¿Estaría enamorada?… Para las mujeres sólo el amor es serio… ¿Enamorada? ¿De quién?… ¿Desde cuándo?… Porque hasta entonces sus bellos ojos no habían parecido nunca fijarse con complacencia en hombre alguno. Sus más apasionados adoradores –los artistas enamorados de su belleza o subyugados por su genio; los banqueros calvos atraídos por la blancura de su cuerpo; los estudiantes barbilampiños que le enviaban ramilletes de violetas–, todos sus adoradores, en fin, habíanse cansado de esperar en vano una frase que fomentase en ellos la ilusión, y uno tras otro se habían alejado para correr en pos de más hospitalarias ilusiones… ¿Enamorada?… No… no era posible… ¿Enamorada, ella, que apenas tres días antes hablaba aún del amor como de una pasión «secundaria», casi «inferior», indigna, en todo caso, de ocupar por completo el corazón de un artista?…

Luciano se devanaba los sesos tratando de adivinar los secretos de su hermana:

«¿Qué sería?»

El carruaje se detuvo, al fin, bajo los árboles raquíticos del Retiro.

–¿Y ahora, me contarás esas cosas tan importantes?

Marta estrechó con ardor la diestra de Su hermano.

–Sí –repuso–, pero no te burlarás de mí… ¿verdad?

–No.

–¿De veras?

–Mi palabra de honor.

–Pues bien, tengo que confesarte que he usurpado tus funciones, componiendo…

El músico se echó a reír.

–Ves que sí te burlas –murmuró ella tristemente.

Luego continuó, hablando muy de prisa, como avergonzada de lo que sus labios decían:

–… He compuesto un baile, con su música y todo. Es un baile que nada vale al lado de los tuyos, un puro capricho de mujer mimada, un baile desordenado y tonto… Al principio me figuré que nunca lo bailaría ante el público; pero después, a medida que lo he ido ensayando, su música se ha convertido para mí en una obsesión y hasta he llegado a creer que tal vez… si tú quisieras ayudarme… Se llama El Triunfo de Salomé…, pero, naturalmente, yo no puedo escribir la partitura ni menos aún instrumentarla.

–¿Y quieres que yo haga eso?

–Que lo hagamos juntos…

–Pues hagámoslo.

–¿Es cierto, Luciano?

–Sí, Marta, es cierto.

Y mientras el músico reía de nuevo, prometiendo, la bailarina le besaba las manos, alegre como unas pascuas.

Cuando al día siguiente Luciano se enteró de la obra de su hermana, no pudo menos de admirarse. Era un laberinto caótico de notas fantásticamente descabelladas, cuyo conjunto, no obstante, contenía una conmovedora armonía llena de gracia y de incoherencia. Más que una composición, en el sentido artístico de la palabra, era un fárrago de sonidos, una masa inextricable, un follaje enrevesado, algo como una selva virgen en la cual el aura de las mañanas serenas y el rudo viento de las noches invernales produjeran, a veces, cadencias divinamente salvajes.

Para no entristecer a la autora, Luciano se guardó de hablarle con franqueza, y sólo le indicó la necesidad de reducir su obra a mucho más modestas proporciones:

–Cortaremos por todos lados –le dijo–; cortaremos muchas ramas inútiles para dejar ver las flores, y luego cortaremos también algunas flores demasiado grandes. Tú trabajas como la naturaleza. Eres una loca. Ahora trabajaremos como humildes jardineros… Ya verás.

Juntos trabajaron, en efecto, con febril actividad: ella defendiendo las frondosidades que le parecían bellas u originales; él, hábilmente, podando, cortando, talando.

Poco a poco, el músico se encariñó con su labor de jardinero artístico. Trabajaba para la gloria de su hermana, con elementos por ella reunidos, y esto bastaba a la dicha de su corazón fraternal.

Marta también era dichosa, pues aunque de los acordes por su mente concebidos apenas quedaba, en las páginas escritas, sino la vaguedad del pensamiento primordial, creía siempre que «ésa era su obra» y a medida que su colaborador componía, ella se identificaba con la nueva concepción en que supervivía, a pesar de todo, el alma del original.

Al cabo de un mes de labor ímproba, El Triunfo de Salomé estuvo terminado.

–Me parece que no hemos perdido el tiempo –dijo Luciano después de ejecutar la obra en el piano.

–¡No! –respondió entusiasmada la pobre Marta, cuyos grandes ojos de tísica se habían hundido más profundamente aún en los círculos violáceos de las ojeras, a causa de los insomnios del trabajo.

Los ensayos comenzaron en seguida. El director del teatro aumentó su orquesta y prometió nuevas iluminaciones para la noche del estreno.

Más inspirada que nunca, Marta bailaba.

Bailaba todos los días, ensayando su obra, al compás de su propia música; levantaba los brazos al son de las flautas; esponjábase como una paloma enamorada entre las notas de los violines; erguíase cual un icono de oro al estruendo metálico de los címbalos que rugían anunciando su triunfo sanguinario…

Era dichosa.

Sus piernas esculturales, más ágiles que nunca, palpitaban eternamente, como movidas por una fuerza oculta que no estaba en armonía con el vigor de su pecho debilitado. Sus pies parecían desconocer la fatiga, y, siempre inquietos, marcaban sin darse punto de reposo el ritmo de la danza sagrada, crispándose a cada instante en el estuche diminuto de los zapatos.

–¡Estoy contenta, Luciano, estoy contenta!

Y en el movimiento nervioso con que se lanzaba al cuello de su hermano para estrecharle entre los brazos había asimismo algo de danza, algo de inconscientemente artificial.

Dormida, también bailaba: bailaba en sueños, con la imaginación; y mientras su cuerpo rendido permanecía inmóvil entre las sábanas, sacudido apenas por la respiración cada día más difícil, su cerebro febril se perdía, ligero como una mariposa, retorciéndose como una salamandra entre las llamas, ondulando como una rama joven –siempre idealmente agitado– en el torbellino rítmico del Triunfo de Salomé –su propio triunfo futuro–.

Salomé misma surgía a veces de sus ensueños delirantes para revelarle el secreto de la gracia perdurable, diciéndole lo que había hecho, dos mil años antes, en el palacio del Tetrarca, con objeto de obtener en recompensa la cabeza recién cortada del Precursor.

–Bailé –murmuraba la hija de Herodiada al oído de la artista dormida–, bailé largamente… así… muy largamente. Mi cuerpo dorado y ágil plegóse como un junco ante Herodes; luego se enderezó con un movimiento de serpiente; y en cadencia, sacudiendo los collares de mi seno, los brazaletes de mis tobillos, las joyas de mi cintura, todo mi ser se estremeció… Mis caderas se estremecieron. El estremecimiento simétrico de mis piernas infantiles y perversas hacían vacilar la voluntad del hombre envejecido… Bailé… muy largamente.

Así como Clarisa al estudiar las canciones cristalinas de Ofelia modulaba la sonoridad de su voz al murmullo de las fuentes, Marta hacía todo lo posible por saturarse de la leyenda de la princesa lejana, repitiéndose sin cesar las divinas estrofas de Mallarmé, los diálogos complicados de Oscar Wilde, las pomposas cláusulas de Flaubert, las pesadas descripciones de Huysmans, las prosas irónicas de Laforgue, los cuentos visionarios de Lorrain, todo lo que las musas decandentes han producido, en fin, durante las postrimerías de nuestro siglo positivista, para completar la apoteosis del Pecado.

Pero no eran los grandes poetas, ni menos aún los sabios historiógrafos, los que mejor le habían hecho sentir la intensidad inconsciente de la delicada flor de lujuria que pudo despertar a la Bestia muerta en el ser decrépito del rey. El alma de Salomé le había aparecido, más completa que en ningún libro, en algunas obras plásticas cuya inmovilidad aparente antojábasele más animada que las rítmicas evocaciones de la poesía.

En el espacio de algunas semanas, el boudoir de la bailarina convirtióse en un verdadero museo de grabados y de fotografías que representaban a la hija de Herodiada en todas las actitudes en que el ensueño de los artistas ha sorprendido su imagen durante veinte siglos de supersticiosa idolatría.

Sobre la chimenea, en un zócalo de pesadas tapicerías orientales, destacábase un busto de Donatello, cuya belleza virginal de adolescente enigmática constituía, para Luciano, la suprema perfección de la gracia felina y femenina.

–Así debe de haber sido Salomé –decía el músico.

Luego veíanse, prendidas con alfileres en las cortinas, clavadas en las paredes y embutidas en los marcos de los espejos, muchas Salomés trágicas e infantiles, exquisitas y bárbaras.

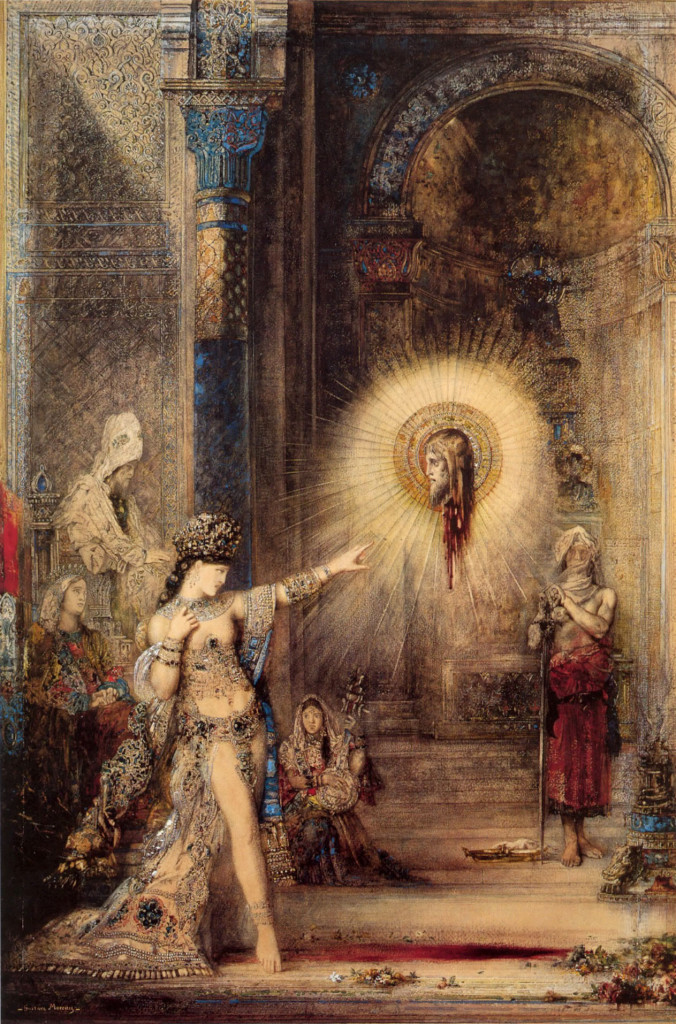

La Salomé de Leonardo de Vinci, mostrando con un ademán orgulloso la cabeza del Bautista, que un esclavo la presenta en una bandeja de oro; –la Salomé del Ticiano, en una copia muy antigua hecha por un guardián de El Escorial, levantando, ante su madre, el trofeo sangriento y sagrado; –la Salomé, ligera como una pluma, del fresco de Domenico Ghirlandajo; –la Salomé de Baudry, elegante y casi nada tradicional, sacudiendo los brazos; –la Salomé de Gustavo Moreau, en una fotografía iluminada, bailando, en medio del templo, ante el Tetrarca, vestida con más lujo que las reinas de Egipto, casi impúber y ya excitante, y ya perversa, y segura ya del prestigio irresistible de su sexo; –otras muchas Salomés, en fin, sonreían en la estancia, para enseñar a Marta el arte de gustar y de triunfar.

Segura de sí misma, la bailarina decía a su hermano:

–Bailaré de tal modo, que los espectadores me ofrecerán sus cabezas.

El músico tenía que hacer verdaderos esfuerzos para no dejar ver a su hermana los temores que atormentaban su corazón, y muy a menudo la aconsejaba que no gastase todas sus fuerzas nerviosas en los ensayos solitarios:

–Si continúas –le decía– me parece que eres tú la que vas a perder la cabeza.

Un día Marta no pudo levantarse. Tenía calentura. Le dolía el pecho. Respiraba difícilmente.

Vino el médico.

–¿Estoy muy enferma, doctor?

–No; ahora no tiene usted casi nada… los pulmones debilitados… un poco de fiebre… no será nada… Pero si continúa usted abusando de sus fuerzas, la enfermedad se puede complicar. Su hermano dice que usted está loca y es necesario que así sea, en efecto, para que trabaje usted sin descanso día y noche… ¿Quiere usted curarse pronto?

–¡Oh, sí, doctor!

–Entonces es necesario que usted nos prometa primo que permanecerá usted tranquila, sin tratar de levantarse, y secondo que tomará usted los remedios sin discutir.

–Lo que usted quiera, doctor.

–¡Perfectamente! Dentro de algunos días estará usted más fresca y más bella que una rosa. Pero nada de levantarse, ni siquiera un minuto… y nada de inquietudes tampoco; nada de estudio… «Niñas que estáis bailando, al infierno vais saltando…» Usted no se acuerda del catecismo… Así, pues, si es usted prudente dentro de cuatro o cinco días… ni tanto… tres días… dos o tres…

El médico comenzó a escribir una receta, repitiendo siempre, con tono regocijado: «cuatro o cinco días… cuatro a lo más… ni eso… tres días de cama y de calma…».

Mientras tanto Luciano, sentado junto al lecho de la enferma, acariciaba las mejillas ardientes de Marta, tratando de tranquilizarla, asegurándole que su mal no tenía importancia ninguna y que al día siguiente estaría curada.

La bailarina permanecía inmóvil y silenciosa. De repente sus labios secos se animaron:

–¡Luciano!

–¿Qué quieres?

–¿Cuándo es el estreno, Luciano?…

–El domingo, Marta.

–¡Es verdad! El domingo… y hoy es lunes… ocho días…

En seguida, hablando en voz alta:

–¿Estaré curada el sábado, doctor?

–Si no hace usted locuras, estará usted curada el jueves.

–Haré lo que ustedes quieran, pero cúrenme para el sábado.

Al hablar así, Marta frotaba su frente ardiente contra el brazo de su hermano, como para convencerle, con sus mimos, de que era necesario curarla pronto.

Tranquila por convicción, Marta permanecía echada en su lecho, absorbiendo, con una pasividad de animal enfermo, todas las drogas ordenadas por el médico. –Luciano no se separaba de ella sino para ir a comer, y eso ya muy tarde, después de haberle administrado las últimas pociones y las últimas píldoras.

–¿Por qué no sales? –preguntábale ella.

Él respondía inventando pretextos para explicar su perpetua presencia en la alcoba sin inquietar a la enferma.

«¿Salir?… ¿Para qué?… ¿A dónde ir?… Ya saldría cuando ella se levantase, al día siguiente»…

En vez de mejorar, la salud de Marta empeoraba. Empeoraba de día en día: hundíanse sus ojos; sus pulmones se laceraban; su pulso era cada instante más rápido y más desigual…

Pasó el lunes y pasó el martes. Luego pasaron también miércoles y jueves.

–¿Estoy mejor? –preguntó la artista el viernes.

El médico respondió que «no», abandonando su tono regocijado y recomendando secamente a Marta que hablara lo menos posible.

–Si se quiere usted curar –le dijo– no piense usted en levantarse, no hable usted… Mucha tranquilidad…

Marta no dijo nada. En sus pupilas entristecidas, una chispa se encendió, apagóse en seguida, se volvió a encender más intensa, y luego agonizó, lentamente, en el aleteo de los párpados, hasta morir ahogada en una lágrima.

Desde ese instante sus labios no volvieron a entreabrirse sino para recibir los besos de su hermano que, no sabiendo ya cuál remedio darle para hacerla sanar, multiplicaba sus caricias, tratándola como a una novia, respirando el aroma de sus cabellos rubios, besando sus manos húmedas, halagándola, en fin, con mimos apasionados y frívolos, en el silencio trágico del dormitorio.

El domingo llegó también.

La bailarina no estaba ni peor ni mejor. Su cerebro había perdido la noción del tiempo. La modorra de la fiebre no desaparecía sino cuando los accesos de tos desgarradora obligábanla a levantar la cabeza para tratar de sufrir menos.

Sin movimiento, casi sin vida, Marta permanecía entre las sábanas sudosas, respirando dolorosamente el aire cargado de emanaciones acres de creosota y de cloral.

Luciano acababa de salir para ir a comer. En la chimenea, un reloj dio las diez. La enferma contó las campanadas y al oír la última, un escalofrío hizo temblar todo su cuerpo exangüe.

¡Las diez!

La hora del estreno, la hora en que el público, al verla aparecer vestida de princesa de Israel, cubierta de joyas y de amuletos, debía aplaudirla… la hora ansiosamente esperada por su alma de artista… la hora de Salomé… la hora del triunfo… ¡la hora suprema!

¡Las diez!

Impulsada por una fuerza imperiosa, Marta salió del lecho. Quería bailar. La armonía de sus notas cantaba, como una sirena fatal, en sus oídos… Todo Madrid esperaba con impaciencia la aparición de Salomé…

¡Quería bailar!

Apoyándose en los muebles, llegó hasta la ventana y la abrió de par en par. El aire fresco de la noche acarició, con su soplo mortal, los brazos frágiles que se levantaban ya para marcar el ritmo de la danza sagrada.

Quería bailar y bailó. Su torso blanco se crispó con un temblor de agonía; sus piernas largas y finas agitáronse rápidamente; sus caderas vibraron, se contrajeron, se encorvaron, se esponjaron, se desgonzaron con la ligereza vertiginosa de la locura.

Bailó toda su obra en el espacio de algunos minutos. Y luego, extenuada, sin fuerza, sin aliento, perdiendo el equilibrio, cayó en una postrera ondulación, envuelta en un rayo de luna que, para verla, había entrado por la ventana…

______________________

Enrique Gómez Carrillo (ciudad de Guatemala, 27 de febrero de 1873 – París, 29 de noviembre de 1927), fue un crítico literario, escritor, periodista y diplomático guatemalteco. Escribió alrededor de 80 libros, de géneros variados, aunque destacan principalmente sus crónicas internacionales, en las que ejercitó una prosa realmente modernista y fue llamado el «Príncipe de los Cronistas». Fue promotor del gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera como cónsul en Madrid,Londres, Hamburgo y París y es famoso también por su vida bohemia y viajera y por sus matrimonios con las escritoras y artistas Aurora Cáceres (1905-1906), Raquel Meller(1919-1920) y Consuelo Suncín (1926-1927).